|

|

|

もし所有している受信機のうち一台を残こすとしたら,迷わずR-388と答えます.それほど思い入れのある受信機です.精悍な面構え,技術の粋が尽された設計,癒し系の受信音などなど,どれひとつ取っても不満に思う部分がありません.えっ?性能ですか・・・恐れ多くて最新式の受信機と比較する気にはなりません.格が違います,格が!?

このR-388はCRA(Collins Radio Association)のメーリングリストで知り合った方に譲ってもらったものです.ブロックダイアグラムは「ここ」をクリックしてください.

むかし米国にSAM'S PHOTOFACT FOLDERと言う,いろいろな電気製品の調整方法を簡潔にまとめた冊子がありました.このPHOTOFACTのうち,51J-3用のものをPDFファイル化しました.「ここ」からダウンロード して,日常のメンテナンスに是非お役立て下さい.

|

|

|

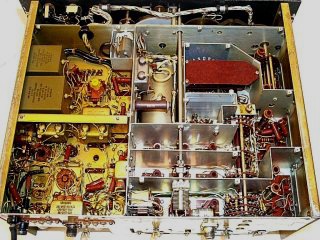

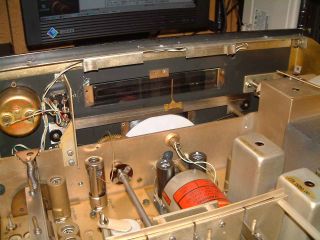

PTOのラベルの赤も鮮やかな内部です.

トランス上側のケースにはシングルポールのクリスタル・フィルタが収められています.写真では見にくいのですが,このカバーにビニール袋がネジ留めされています.ビニール袋には照明用のランプとヒューズ,つまり消耗品が入っています.

|

|

|

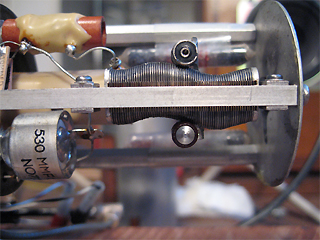

コリンズお得意のスラグラックは3列で,これがハート形のカムに乗って上下に移動して目的周波数に同調します.この部分は1949年に発表された「51J-1」から大きな変化はありません

|

|

|

この受信機の兄弟分に51J-4というのがあります.こちらはIFTのひとつを,かなり強引にメカニカル・フィルタに置き換えて選択度の向上を図っています.選択度と引き替えにせっかくの音質が台無しですが・・・

|

|

|

内部はとてもキレイなのですがそこはビンテージ物,性能の劣化が著しいと考えられる平滑用のコンデンサだけは再生処理を施しました.このコンデンサはオクタルベースの4本足のもので,35uF/400Vがふたつ封入されています.

缶詰のようにベースにカシメられているアルミケースをマイナス・ドライバを使って丁寧に外し,内容物(PCB含有につき取り扱いに注意)をすべて取り出します.

ケース内に収まるサイズの電解コンデンサを入れて配線しケースを被せるのですが,今度はカシメることはぜずにシリコンゴムでベースと接着します.こうしておけば次回の交換が比較的楽に行えます.

|

|

|

シャーシ裏側はオーソドックスな構成です.機械的な設計自体はコリンズのアマチュア機の延長線上にあると言えそうです.それなりの教育がされているとは言え,オペレータ自身がメンテナンスを行うには大変都合の悪い構成です.この後しばらくして機能ごとにモジュール化した設計がされるようになります.シャーシ左側が黄色く見えるのはMFPによる防錆処理のためです.電源を含めた高圧部分が集中している左半分だけがMFP処理されていることがわかります.

スラグラックのコイルは段ごとにシールド板で仕切られて,不要結合を防止しています.写真右上のベーク板の下に局発用の水晶が納められています.小容量のコンデンサはマイカまたは円筒形をしたセラミック,大容量のコンデンサはバスタブ(無極性オイルコン)が使用されています.オイル系が少ないので,リークや容量抜けによる不具合の発生率は低くなっています.また,アンテナ入力M型コネクタの近くには保護用のネオン管(NE-48型)が取り付けられています.これは昔の八重洲の機械にも付けられていましたが,実際の効果はあるのでしょうか?・・・

|

|

|

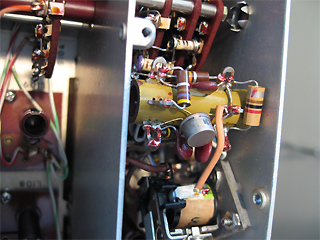

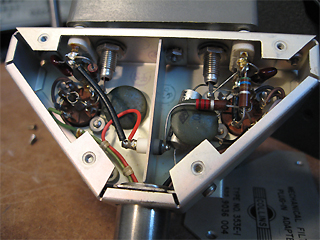

1962年製の一部には,強電界からトップコイルを保護するために,写真のようなアンプとリレーが追加されたものが存在します.(通常のR-388はネオン管による保護)

アンテナ入力から小容量のコンデンサで取り出された信号はダイオードで整流され,トランジスタ(2N697)をスイッチすることによってリレーを駆動しています.これにより,アンテナ端子に一定以上の入力が入力に加わった時にはリレーが働き,入力信号を接地します.回路的には所謂「キャリコン」です.何れにしても検波信号で直接トランジスタをスイッチする訳ですから,相当強力な信号がアンテナ端子に加わらない限り回路が働くことはありません.

部品はその後多用された円柱型のラグ上に取り付けられています.

|

|

|

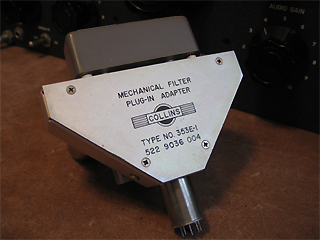

選択度を改善したものは51J-4として有名ですが,コリンズではR-388(51J-3)を完全に51J-4に改造するキットのほか,写真のようなプラグインアダプタ(353E-1)を用意していました.

このアダプタを使えば,メカフィルの「切れ」を容易に手に入れることができます.

|

|

|

353E-1はIF増幅トップのV107(6BA6)を置き換えるもので,初段のIFTの機能はそのまま利用するところが51J-4とは異なります.

ただし51J-4では3種類のメカフィルをフロントパネルのレバーで切り替えることができますが,353E-1では上部に設けられたソケットに装着されたひとつのメカフィルによって選択度が決定します.(写真ではF500B-60を装着)

|

|

|

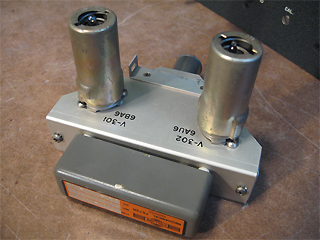

内部はとてもシンプルで,メカフィルの挿入損失を補うための増幅器とバッファが6AU6と6BA6で構成されています.自作も比較的簡単にできそうです.

|

|

|

6BA6を抜き取った場所にアダプタを取り付けると,ちょうどIFT(T103)を抱き込むような形になります.

我が家の51J-4はスピーカを毛布でくるんだような受信音が災いしてシャックのお飾りと化していますが,このアダプタは受信音にほとんど影響を与えないことに大変感動しました.

製造数が僅かであったため見つけるのが困難ですが,もし見つけたら絶対に入手することをお薦めします!

|

|

|

51J-3(R-388)や51J-4には様々なメーカの製造したメータが使われました.その中で最も馴染み深いのは写真の「Burlington」のものではないでしょうか.R-388のメータはほとんどがこのメータで,希に「Honeywell」製も見られます.

|

|

|

存在感のある「Simpson」のメータです.51J-4で多く使われました.

|

|

|

最終型に使われた「HONEYWELL」のメータです.

|

|

|

ちょっとグロテスクな感じのする「DeJUR」のメータです.このメータが使われたのは51J-4だけではないでしょうか.

|

|

|

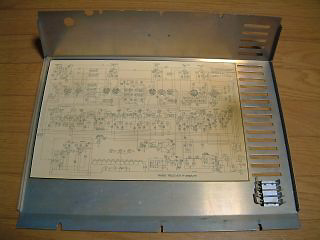

トップカバーの裏面には全回路図のデカールが貼り付けられています.

|

|

|

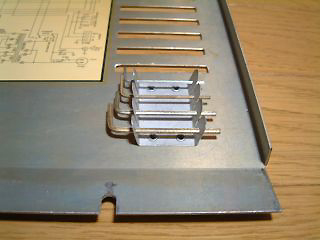

カバー裏にある「スプライン・レンチ・ホルダー」

|

|

|

壁面のフォルダにセットされた2本の調整棒です.

上側は中間周波数段のIFT,下側はトリマコンデンサ用の調整棒です.

本体内部のフォルダに納められていますが,中古市場で流通している個体では抜き取られている場合が多いようです.材質はベークライトですから製作することも可能でしょう.

左の画像上にマウス・ポインタを移動するとアップでご覧いただけます

|

|

|

1953年に発注されたR-388/URRのノーメンクレーチャです.

|

|

|

1957年に発注された中間型のノーメンクレーチャです.

|

|

|

1962年に発注された最終型のノーメンクレーチャです.

|

|

|

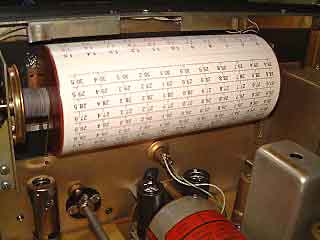

ダイアルドラムのデッドストックが入手できたので,印刷が剥がれ始めた1号機のドラムを交換することにしました.

PTO(70E-15型)のデッドストックは数多く流通していますが,ドラムはとても珍しいと思います.製造年月日は1961年10月だそうで,私が生まれる前のものです,まぁR-388自体1951年の発表ですから当たり前なんですが・・・

左の画像上にマウス・ポインタを移動すると印刷部のアップがご覧いただけます

|

|

|

今まで何十台もR-388を見てきましたが,どんなに程度の良い機械でもドラムは黄色みがかっていました.てっきり最初から薄黄色なのだと思っていましたが,新品を見て純白だったことを知りました.

R-390Aのページで紹介したサープラスショップなどでは,ドラムに張り付けるシートを販売しています.そのほかにもシールになったものも時折Ebayなどに出品されています.ご自分で貼り替えるなら,シールタイプのものの方が簡単でしょう.

|

|

|

| 1. |

ドラム左側のバネを緩めます.バネの先端がサブフレームに開けられた穴に引っかけてあるので,これをラジオペンチなどを使って外します.ドラムはこのバネの戻る力を利用して回転させていますが,戻る力がかなり強力なので緩めるときにはケガをしないように十分に注意してください.

|

| 2. |

ダイアルを保持している右側のガイドを外します.ガイドはフロントパネルのネジ1本とサブフレームのネジ2本で外すことができます.

|

| 3. |

ドラム左側のプーリーに掛けてあるワイヤーを外します.このときワイヤーがフレーム内に落ち込まないようにセロハンテープなどで邪魔にならない場所に留めておきましょう.

|

| 4. |

ドラム本体を右側にずらして取り外します. |

|

|

|

| 1. |

逆の手順でドラムを取り付けます.このときエスカッションから覗く印刷面が必ずズレますが,完全に組立が完了した後で調整するので気にしないで組み立てましょう.摺動部分に少量のミシン油を注すことをお忘れなく.

|

| 2. |

組立が完了したらMHzチェンジノブを回して,ドラムがスムーズに回転するか確認します.バネの組み付けは2~3回転(直径が縮む方向)させるのがいいでしょう.

|

| 3. |

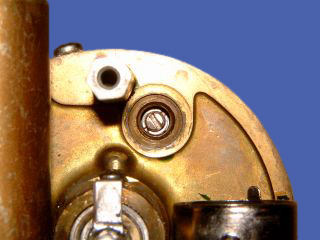

動作確認が完了したら、ドラムの位置調整をBAND15(14.5~15.5)行います.ドラムを貫いているシャフトの右側にある2個のスプライン・ネジ(左の写真上にマウス・ポインタを移動)を弛めて正しい位置に調整します.このネジは弛み止め処理がされており,かなり力を入れないと弛んでくれません.どうしても弛まない場合には,メチル・エチル・ケトンもしくはシンナーをネジ穴に垂らし,数分放置して様子を見ましょう.

|

|

|

|

化粧直しを終えてドラムが真っ白になった分,なんだかインチキ臭くなってしまいました.Hi

ところでR-388もPTOとダイアル・シャフトの接続にオルダム・カプラが使われており,フロントパネルとシャーシの間に生じる歪みによりダイアルの回転に影響が出るのを抑えています.R-390Aではカプラをバネにより一定方向に引っ張って「アソビ」を防いでいますが,R-388にはこの仕掛けがありません.そこでカップラ本体に穴を開けてポストを圧入しバネを取り付ける改造を施しています.

R-390AはR-388と同様にメイン・ノブとPTOが直結されていますが,多数のギアを駆動することで発生するイナーシャがダイアル・タッチの向上に寄与しています.ところがR-388ではそういった効果が得られず,どうしてもグニャグニャした感触が残ります.しかし,この改造によってかなり改善されました.是非お試しあれ!

|

|

|

R-388で使われているPTOは70E-15(3~2MHz)ですが,その多くは経年変化による影響から,エンド・ポイントの調整を必要とします.エンド・ポイントの調整とは,シャフト10回転で正しく1MHzの周波数変化が得られるようにするもので,主コイルと直列に接続された調整用コイルのリアクタンスを変化させることで行います.構造上オンボードでの調整はほぼ不可能なのでPTOを本体から取り外して行うことになります.

調整用のネジは写真のように二重構造となっており,調整用ネジは振動などでズレないように外側のロック・ナットにより固定されています.このロック・ナットを弛めずに調整ネジを無理に回そうとすると,頭の部分を壊してしまいます.

|

|

|

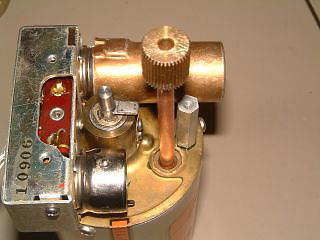

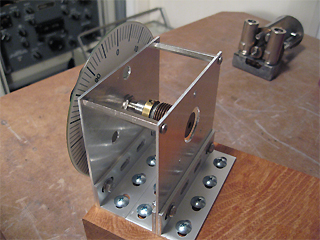

ロック・ナットを弛めるために写真のような治具を用意します.私は直径4mmの銅パイプを加工したものに,ジャンク箱から探したターレット代わりのギアをロウ付けして製作しました.この治具の寸法はマニュアルに記載されています.

|

|

|

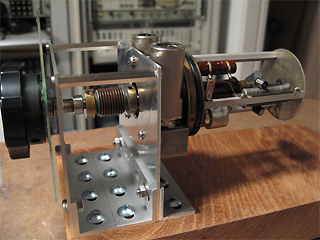

写真のようにこの治具を使ってロック・ナットを弛めます.治具に穴を貫通させておけば,その穴にマイナスドライバを差し込んでエンド・ポイントの調整ができます.

|

|

|

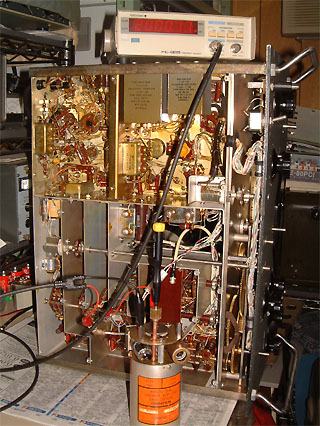

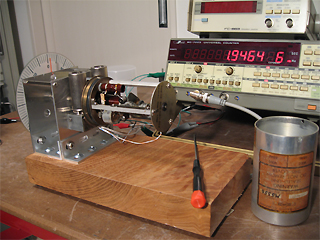

実際にエンド・ポイントの調整をしている様子です.治具の穴に細長いドライバを差し込んでコアを回します.この調整は簡易型の周波数カウンタが1台あれば簡単にできてしまいます.

私はPTOを簡単に取り外せるように,PTOケーブル(出力,+B,ヒータ)の途中にコネクタを取り付けています.

|

|

|

せっかく1KHz直読の受信機なのですから,ダイアルの目盛りと受信周波数をキッチリ合わせ込みたいものです.

R-388で使用されているPTO(70E15)には,周波数の直線性を補正するための仕掛けが用意されています.

左の写真でS字にうねっているのがその仕組みです.数百枚重ねられた薄いステンレス板の上をガイドが舐めていくことで,コイルの中を移動するコアの進み具合が変わり,結果としてダイアル角と周波数変化量が一致します.

ちなみに写真のPTO(調整後)はボビンの内側にコイルが蒸着された最終型なのですが,補正板の様子からもお判りの通りあまり「出来」がよくありません.Hi

|

|

|

直線性の調整は本体にPTOが取り付けられたままでは行うことができませんから,取り外したPTOを,写真のような治具に固定して行います.

ダイアルの直径が大きいほど,調整の精度を上げることができるので,CD-Rの板にインクジェットプリンタで目盛りを印刷したものを利用しています.

|

|

|

治具にPTOを固定するとこのようになります.PTOの電源は本体から供給するか,別途DC150VとAC6,3Vを用意する必要があります.

|

|

|

PTO出力を周波数カウンタで読んで,実際に直線性の調整を行っているところです.ダイアル目盛り10KHz毎にステンレスの補正板を上下に動かして追い込んでいきます.

直線性を究極まで追求するためには,円筒形のケースを被せて周波数を読んだ方がいいようです.補正板を動かしてはケースを被せて周波数を読み,ケースを外しては調整して…の繰り返しで,本当に根気が必要な作業です.でも手間さえ惜しまなければ,各10KHzのポイントで±100Hz程度の誤差に収めることができます.

|

|

|

R-388の選択度は3連の複同調式IFTによって調整します.左の写真は6KHzのフラットな特性が得られるように調整した結果です.

マウス・ポインタを写真の上に移動してみて下さい.こちらの写真は,単に最高のIF出力が得られるように各IFTを調整した時のものです.確かに急峻なピークを持った特性を得ることができますが,スカート部分の特性には大きな変化はありません.

この調整方法では,選択度の向上は期待できないことがお判り頂けると思います.さらに高音部の多くが帯域外となるため,こもった感じの音質になってしまいます.メカフィルを使わない本機の特徴を正しく引き出してやるためにも,IFTの調整には細心の注意が必要になります.

|

|

|

R-388とペアで使う送信機を製作中です.製作過程は追ってアップしようと思っています.

|