|

八重洲無線のベストセラー受信機 FRG-7 です.我が家では "Bed Side Receiver" として寝室で現在も活躍しています.

1970年代のBCLブーム当時,先行したソニーやナショナル(パナソニック)によるBCL用受信機の成功を睨んで,ドレークやトリオなどの専門メーカからも相次いで本格的な製品が発表されました.そのような状況下に「満を持して」登場したのがこの受信機です.多くの八重洲ファンから廉価なBCL用受信機を熱望されていた中にあっても,焦らずじっくり腰を据えて設計された様子が窺えます.そのような「姿勢」こそが本機を成功へ導いた大きな要因なのでしょう.局発にはRACALの製品を手本にしたワードレーループ方式が採用されています.ワードレーループは,当時発売された本格的なBCL受信機のほとんどで採用されました.

クイックQSYには向いていませんが,BCL用としては平均以上の性能を持った使いやすい受信機だと思います.

|

|

|

背面は大変シンプルで,電源ケーブル,フューズ,DC電源供給端子,アンテナ端子などで構成されています.

特徴的なのは,左上に4個のスナップで固定されている「電池フォルダ」ではないでしょうか.このフォルダに8本の単一電池を入れると,固定機からポータブル機へと変身します.

また,ACケーブル巻取用ポストを使って写真のようにケーブルを収納することができます.

|

|

|

後期型には主同調ノブの右側に,同調周波数微調整用のバリコン(FINE)が追加されました.SSBの受信はダイアルのバックラッシュも手伝って主同調ノブだけでは辛いものがありましたが,この機能の追加で大変楽になりました.

|

|

|

内部はかなりガラ~ンと(余裕のある!?)した印象を受けます.

VFO,MHz台切替,プリセレクタの各ダイアルドラムと,RF/PLL基板,IF/検波/AF基板/安定化電源,スピーカ,電池フォルダ,電源トランスなどにより構成されています.

以前RACALのRA-17Lを使用していましたが,同様の構成を持った受信機とは思えないほどのシンプルさです.

|

|

|

ダイアルドラム部分のアップです.

それまでの八重洲のアマチュア無線機器には見られなかった,大変凝った作り込みがされています.FT-101のギロチン以来のギミックでしょうか?Hi

|

|

|

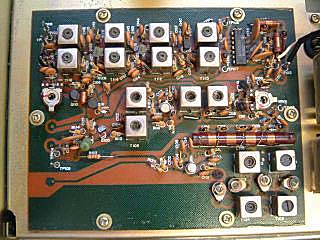

RF/PLL基板

|

|

|

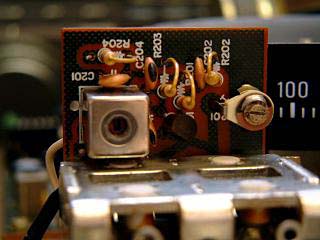

IF/検波/AF基板/安定化電源基板

|

|

|

中心周波数455KHz,帯域幅6KHzのセラミックフィルタです.受信信号は,すべてのモードでこのフィルタを通過します.この帯域幅だと,40mのアマチュア無線はちょっと厳しいですね! |

|

|

MHz台発振基板(バリコンのステータ端子に基板がハンダ付けされています) |

|

|

シャーシ下側から |

|

|

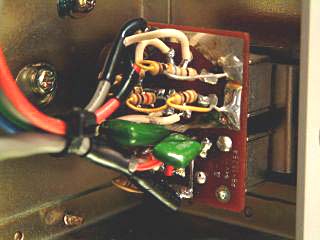

局発基板(シールドケースのカバーを外して撮影しました) |

|

|

アッテネータ(LOCAL/DX)と受信音色切替(ハイカット/ローカット)スイッチ基板 |

|

|

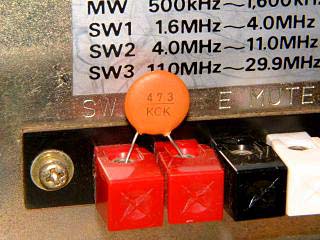

ハイインピーダンス用アンテナ接続端子です.写真のようにSW(短波)用とMW(中波)用の端子をセラミックコンデンサで接続すると,隣にあるM型の短波帯用コネクタにアンテナを接続するだけで中波帯も快適に受信することができます.

送信機とペアで本格的に使われる方はおられないでしょうが,「無線機屋」の設計らしくMUTE端子を備えています.ミュート機能の追加改造は厄介な作業です.ACケーブル巻取用ポストもそうですが,こういった機能を最初から付けてくれる「思いやり」は,大変ありがたいものです. |

|